هل يمكن أن تتحوّل ليلة واحدة إلى حياة بأكملها؟

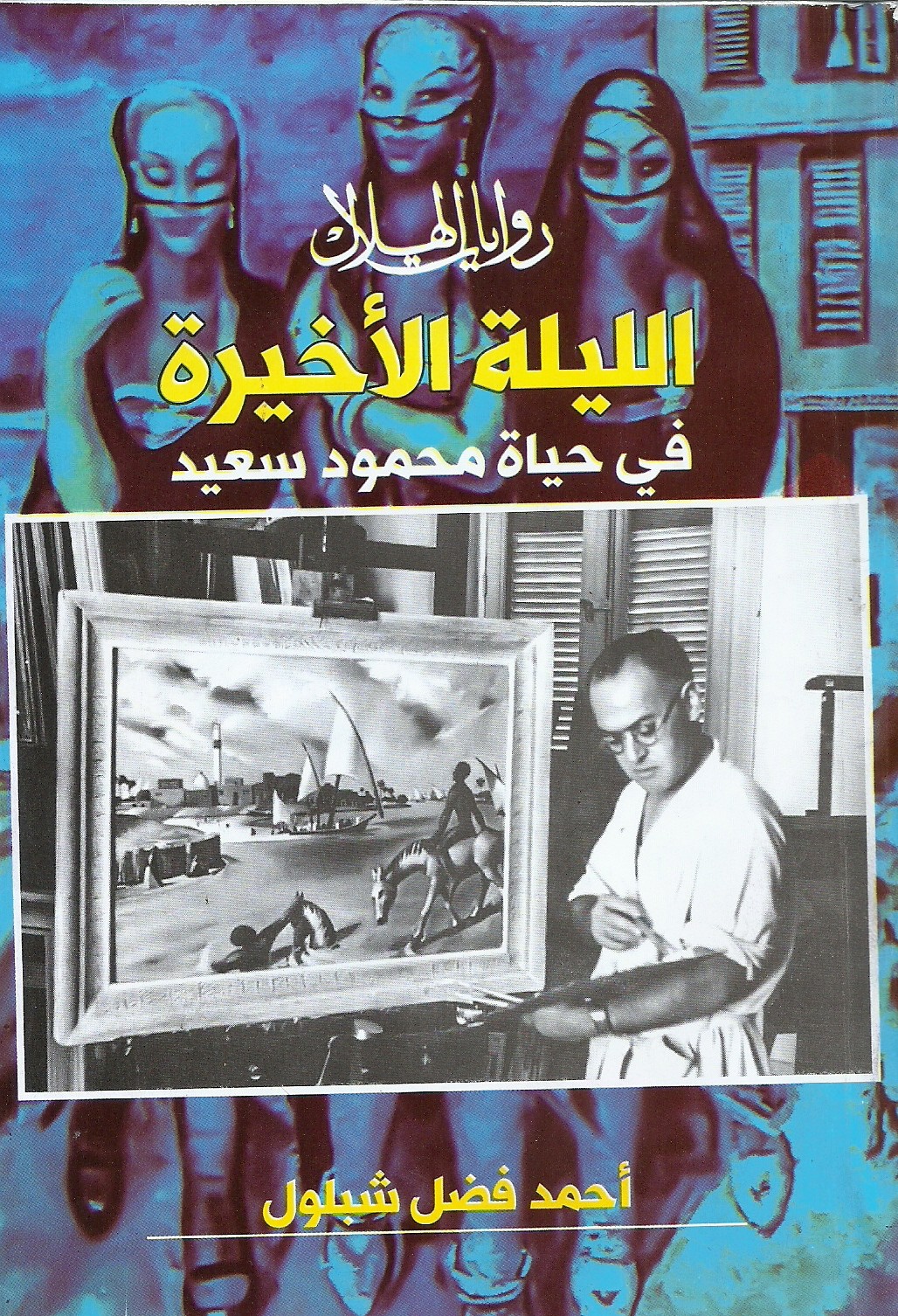

هذا ما فعله الروائي أحمد فضل شبلول في روايته "الليلة الأخيرة في حياة محمود سعيد". لقد جعلنا نعيش مع فنان يواجه الموت، وكأنه يواجه لوحة جديدة، يضع لمساته الأخيرة قبل أن يسلّمها للخلود.

لم تكن ليلة الرحيل عتمة كما نتخيل، بل كانت مُضاءة بالبحر الأزرق، ذلك البحر الذي ظل يلوِّن ذاكرة محمود سعيد حتى النفس الأخير. كان ينظر إلى الموج وكأنه يقرأ سيرته على صفحة الماء، كل موجة تعيده إلى لوحة، إلى امرأة من نساء بحري، إلى طفولته في شوارع الإسكندرية التي لم تفارقه يومًا.

الموت لم يأتِ مُخيفًا، بل جاء رفيقًا سماه الكاتب "مَبْهج". جلس معه، منحه ساعات إضافية، فتح له باب المرسم، وأعطاه فرصة الوداع. لم يكن "مَبهج" نهاية، بل كان صديقًا يذكّره أن اللوحات لا تموت، وأن الفنان حين يرحل يترك قلبه على الجدران. الألوان هنا لم تكن مجرد أداة للرسم، بل لغة للروح: الأزرق ظِل الأبدية، الأصفر دفء الذكريات، الرمادي ظِل الموت الذي يقترب. لقد جعل الروائي أحمد فضل شبلول القارئ يسير في اللوحة، كما لو كانت حياة، يشمُّ رائحة الألوان، يلمس الخطوط، ويصغي إلى صمت البحر.

في هذه الليلة الأخيرة للفنان، كان الصراع واضحًا بين المنصب والفن، بين الوظيفة والحرية، لكنه في النهاية اختار أن يكون رسامًا لا قاضيًا، فالفن بالنسبة له فعل مقاومة، مقاومة للفناء وللزوال. كل لوحة كانت طريقًا إلى البقاء، وكل ضربة فرشاة كانت إعلانًا عن حياة جديدة. وعندما أُسدل الستار لم نشعر بالفقد، بل أحسسنا بولادة أخرى. محمود سعيد لم يغادر، بل بقي في ألوانه، في عيون كل من يتأمل لوحاته، في جدران المتاحف التي صارت مرقده الأبدي.

لقد كتب أحمد فضل شبلول رواية تتجاوز السيرة إلى التأمل، وتحول الموت إلى بداية، والفناء إلى خلود. نص يجعل القارئ يتساءل: كيف يمكن أن نحيا حياتنا كلوحة لا تنطفئ ألوانها؟ وكيف نترك في اللحظة الأخيرة أثرًا يبقى بعد أن يغيب الجسد؟ إنها رواية تُقرأ بالعين وتُعاش بالقلب، تمامًا كما أراد محمود سعيد أن تكون لوحاته: لونًا عاشقًا، وحياة لا تموت.

التعليقات