لن نقرأ عن الأدب الإفريقي، في مصر، والعالم العربي، إلا وتفضي بنا الطرق جميعها إلى الناقدة والروائية الراحلة الدكتورة رضوى عاشور، ولن يتناول باحثٌ الأدبَ الأفريقي غير العربي دونما الرجوع إلى كتاب رضوى التأسيسي (التابع ينهض)، الذي تناول الرواية في غرب أفريقيا، وتقول في تمهيد له، "هذا بحث في موضوع غير مطروق في النقد العربي إلا في أضيق الحدود، فليست هناك أية دراسات تتعرض للرواية الأفريقية عدا دراسات معدودة تتناول هذه الرواية أو تلك بالتلخيص والتحليل والقضايا التي تطرحها دراسة من هذا النوع ليست بعيدة عن الشواغل اليومية للقارئ العربي والمشاكل التي يواجهها الكتاب الأفريقيون، سواء كانت مشاكل سياسية ناجمة عن الواقع الاستعماري ووليدة مرحلة التحرر الوطني أو مشاكل إبداعية متصلة بموقف الكاتب من تراثه الثقافي والتراث الأدبي الأوروبي الذي أنتج الشكل الروائي، مشاكل تجد نظيرا لها لدى الكتاب العرب، وكان الدافع وراء اختيار غرب أفريقيا اشتراك مجتمعاتها في واقعها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي إلى حد بعيد، مما يسهل على الدارس تناول الإنتاج الروائي لكتابها في دراسة واحدة دون السقوط في التعميم أو التبسيط المخل".

شهدت منطقة غرب أفريقيا زخما إبداعيا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية جعلها من أكثر مناطق القارة عطاء، وجعل كتابها يشكلون النسبة الغالبة بين الكتاب الأفريقيين الذين يكتبون بالإنجليزية والفرنسية فضلا عن قناعة عميقة لدى الباحثة بضرورة الاتصال الثقافي بين بلاد العالم الثالث عموما، والقارة الأفريقية بشكل خاص، ليس فقط لما تواجهه هذه البلاد من مشاكل مشتركة وتطلعات مماثلة، ولكن أيضا لما في فنونها وآدابها من قيم تحررية وإبداعية تجعل منها روافد قوية وجديدة تصب في نهر الثقافة الإنسانية، كما إنه حري بنا – تقول رضوى عاشور - نحن نقاد ودارسي الأدب في بلاد هذا العالم الثالث أن نتعرف ونعرف الآخرين بهذه الروافد الغنية، وجامعاتنا خليقة بأن تضطلع بمهمة تدريسها ونشرها بين الطلاب لإعداد جيل من المترجمين والباحثين والنقاد في هذا المجال.

تضع د. رضوى عاشور لكتابات النقدية الغربية عن الأدب الأفريقي ضمن اتجاهين واضحين؛ أبواق المؤسسة الثقافية الإمبريالية الذين يمارسون نوعا من الإرهاب الثقافي يتبدى في الإعلاء من شأن كاتب والحط من شأن آخر بلا وجه حق، بل لأغراض سياسية في نفوسهم، مثل رواية الكاتب المالي يامبو أو لوجوم «واجب العنف» (١٩٦٨) التي هلل لها النقاد ووصفها البعض منهم بأنها أول رواية أفريقية بحق، رغم أنها تدعي أن هذه القارة كانت دائما مسرحا للعنف، وأن التجربة الاستعمارية لم تأتِ بجديد ولم تكن أسوأ مما قبلها وتصور الرواية الشخصية الأفريقية على أنها شخصية شهوانية دموية لا تزيد حياتها عن كونها سلسلة من العنف والفحش.

أما الاتجاه الثاني فيتمثل في الكتابات النقدية التي يجتهد أصحابها في تقديم وفهم وتقييم الأدب الأفريقي ونلاحظ بالرغم من ذلك أن معظم هذه الكتابات تسقط في إطلاق أحكام نقدية خاطئة بسبب الموقف السياسي المحافظ للناقد الذي يأبى أن يتعامل مع أدب سياسي إلا على أساس أنه أدب دعائي.

د. رضوى عاشور بين ـشينوا آتشيبي وأشرف أبو اليزيد

كانت الروايات التي تناولتها د. رضوى عاشور غير مترجمة، فاضطرت لتخليصها للقراء العرب، عدا رواية واحدة هي ( الأشياء تتداعى) للروائي النيجيري تشينوا آتشيبي التي صدرت عام 1962 في بريطانيا وكانت أول رواية تنشر ضمن سلسلة “كُتّاب أفارقة”، وبعد ترجمة الرواية إلى العربية في نسخة الدكتورة إنجيل بطرس سمعان عن الهيئة المصرية العامة للكتاب 1971، ترجمها سمير عزت نصار عن الدار الأهلية، وترجمها أحمد خليفة عن مؤسسة الأبحاث العربية عام 1990، وأخيرًا أعادت الهيئة العامة لقصور الثقافة، سلسلة آفاق عالمية في مصر ترجمتها من جديد عام 2014 بقلم عبد السّلام إبراهيم، ضمن مشروع "المائة كتاب". ومن النادر أن تحظى رواية غير أوروبية وأمريكية بهذه الترجمات المتعددة، حتى أن العنوان استلهمه الكاتب حنين الباشا في عمله له صدر عن مركز الادب العربي في 2017، ولم لا وهو العنوان نفسه الذي استلهمه آتشيبي من بيت في قصيدة الشاعر ويليام بتلر ييتس، التي يقول فيها بترجمة جاد الحاج:

"الصقر يحوقل، يحوقل في الدائرة الواسعة

ولا يصغي لسيّده.

الأشياء تتداعى” المركز لا يصمد”

لا شيء عدا الفوضى تروم العالم،

وهيبة البراءة غريقة في كل مكان.

أفضل البشر بحاجة إلى الإيمان، والأشرار يستمرون

بالحماسة اللاهية.

حقاً، أنها رؤيا الكسوف تقترب

حقاً، انها العودة الثانية تقترب

العودة الثانية! ما أن أقول ذلك

تبهرني رؤيا عظيمة تصعد من الروح الأعلى

وفي القفر فوق رمال الصحارى

يتبدى رأس إنسان على جسم أسد،

يحملق زائفاً، بلا شفقة كالشمس

يحرك أردافه ببطيء بينما تحلّق حوله

ظلال العصافير الموتورة في الصحراء.

ولا ننسى أيضا جهد دكتور علي شلش في كتابه عن "الأدب الأفريقي"، الصادر في سلسلة عالم المعرفة، والذي اتخذ من النيجيري أتشيبي، في غرب أفريقيا، والكيني اثيونجو من شرق القارة، لأن كليهما يمثل منطقته خير تمثيل، فضلاً عن أنهما أكثر هؤلاء الكتاب تأثيرا وصيتا أيضا. وقد شبه بطل "الأشياء تتداعى" Things Fall Apart تلك الشخصية المأسوية، بشخصيات التراجيديا الإغريقية التي تظهر مرة أخرى ولكن بصورة مختلفة في رواية أتشيبي الثانية التي تتصل بزميلتها من نواح كثيرة، وإذا كانت الأولى تتدرج زمنيا من البداية إلى النهاية، فهذه تبدأ بالنهاية، ثم تتدرج عوداً إلى الماضي حتى تصل إلى البداية.

قسمت د. رضوى عاشور إلى ثمانية فصول: تتناول نشأة الرواية في غرب أفريقيا كشكل من أشكال التمرد على المضمون الإيديولوجي للاستعمار والدور الذي يختاره الكاتب في تأكيد ثقافته الوطنية والجهود الرائدة في أفرقة الشكل الروائي بالرجوع إلى التراث الشعبي الأفريقي واستلهام حكاياته وأساطيره وذلك من خلال دراسة لبعض روايات الكاتب النيجيري «آموس تيوتولا»، وكتاب الزنوجة واتجاههم الشائع لتمجيد الشخصية الأفريقية وماضيها الحضاري كرد فعل لموقف المستعمر، مقابل التيار المناهض لهذا الموقف الرومانسي بتقديم نماذج للرؤية النقدية للواقع الأفريقي.

أما في الفصل الخامس فتطرح د.رضوى عاشور قضية العلاقة بين الكاتب الأفريقي وتاريخه الذي تعرض للطمس وللتشويه على يد المستعمر وذلك من خلال تناول روايتين للكاتب النيجيري «تشينوا آتشيبي»، أحداهما الأشياء تتداعى. الكاتب الأفريقي منشغل بالتشابكات السياسية والاجتماعية لواقعه اليومي، ويحتل هذا الانشغال المكانة الأولى في كتابته الإبداعية مما يجعل الغالبية العظمى من الإنتاج الروائي المعاصر في أفريقيا يتخذ طابعا سياسيا وينقل رؤية اجتماعية. وهذا الالتزام بالمشاكل السياسية للواقع الأفريقي دفع النقاد الغربيين إلى انتقاد الكاتب الأفريقي على ما أسموه حماسًا زائدًا.

وفي معرض الإجابة على هؤلاء النقاد يكتب الروائي النيجيري تشينوا آتشيبي : "أعتقد... ولقد اعتقدت منذ اللحظة الأولى التي بدأت الكتابة فيها ... أن الجدية والحماس مناسبان تماما في حالتي. لماذا؟ أعتقد لأن لدي حاجة عميقة إلى تغير الأوضاع التي أعيش في ظلها، أن أجد لنفسي مكانا أكبر قليلا مما تقرر لي في هذا العالم. إن المبشر الذي ترك رفاهة الحياة في أوروبا ليتنقل في غابتي البدائية كان شديد الجد والحماس. كان لا بد له أن يكون هكذا، فلقد جاء لتغيير عالمي. وبناة الإمبراطورية الذين حولوني إلى إنسان تحت الحماية البريطانية يعرفون أهمية الجدية والحماس... والآن يبدو لي واضحا أنني لو أردت أن أغير الدور والهوية التي قررها لي عملاء الاستعمار هؤلاء بجديتهم الشديدة فسأحتاج أن أستعيد بعض حماسهم. ولا يمكن بطبيعة الحال أن أحلم بتحقيق ذلك عن طريق الاستغراق في اللهو".

وهكذا في مقابل صورة الفنان الأوربي الذي يقلم في هدوء أظافره تبرز صورة الفنان الأفريقي الذي يقبل راضيا أن يدفع من حياته وفنه ديون الأسلاف ويضطلع بدور المعلم، مؤكدا أن الفن الأفريقي كان دائما يتمتع بوظيفة اجتماعية بارزة، وأنه من الواجب مواصلة هذا التراث.

وفي هذا الشأن يقول تشينوا آتشيبي: “سوف أكون راضيا لو أن رواياتي (خاصة الروايات التي تدور أحداثها في الماضي) لم تفعل سوى تعليم قرائي أن ماضيهم - بكل قصوراته - لم يكن ليلا طويلا واحدا من التوحش أيقظهم منه الأوروبيون الأوائل فكانوا مخلصيهم باسم الرب. ربما كان ما أكتب فنا تطبيقيا مختلفا عن الفن الصرف. ولكن لا يهم. إن الفن شيء هام ولكن التربية أيضا مهمة، نوع التربية الذي بذهني . ولا أرى هناك تناقضا الاثنين."

وكلمات «آتشيبي» كما تقول رضوى، تعبر عن موقف العديد من الكتاب الأفريقيين، بل وكتاب العالم الثالث وهي لا ترجع فقط إلى إحساس بالمسؤولية، ولكنها أيضا تنبع من قناعة عميقة بأن لا أفضلية للفن على الحياة أو على الانتماء الوطني للكاتب، نعم يختار الكاتب الأفريقي الوطن أولا وهو اختيار يتركه مرة خلف قضبان السجون ومرة مشردا في المنافي.

وحين يتوقف الكاتب عن القيام بدور الضمير في مجتمعه فعليه أن يعترف أنه قد اختار إما التنكر الكامل لنفسه وإما الانسحاب إلى موقع مسجل لحدث ولَّى أو طبيب شرعي يتعامل مع جثة هامدة. صحيح أن تمجيد الكاتب لماضيه في مواجهة النفي الاستعماري له كان يشكل خطوة إيجابية في ظرف تاريخي بعينه. وليس بإمكاننا إنكار الجهود الرائدة لكتاب الزنوجة وتأثير كتاباتهم على كتاب العالم السود بدءا من أواخر الثلاثينيات وعلى مدى الحقبتين التاليتين. ولكن الإعلاء المطلق لكل ما هو أفريقي يهدد بالسقوط في الرومانسية، وهذه هي أبسط العثرات، ولكن الأخطر أنه يهدد أيضا بالتغاضي عن مساوئ القيادات الأفريقية التي تولت السلطة بعد الاستقلال، وما لهذا التغاضي من آثار فادحة والمذابح التي تمت في ظل الاستقلال الوطني والقمع التي تتعرض له الجماهير وقياداتها الواعية لأكبر دليل على أن كل أسود ليس بالضرورة جميلا. وفي هذا السياق يكتب شوینکا:

"نحن الذين مجد الشعراء إنسانيتنا قبل أن ينتظروا الدليل، نحن الذين تشكل صفحات الجرائد اليومية تكذيبا لبراءتنا، نجد أنفسنا اليوم مرغمين على إعادة تقييم علاقتنا بالعالم الخارجي، مدفوعين نحو ذلك، لا ببصيرتنا الخاصة، وإنما بإلحاح الكارثة. ويبدو لي أن الوقت قد حان لكي يملك الكاتب الأفريقي الشجاعة الكافية لكي يقرر ما الذي يمكن إنقاذه من براثن الدورات المتكررة للغباء الإنساني" .

إذن فلكل مرحلة متطلباتها، وإذا كانت سنوات الإعداد للاستقلال الوطني كانت بحاجة لكتابات تؤكد الذات الوطنية بالإعلاء من شأنها وتمجيد تاريخها، فالستينيات والسبعينيات (حين كتبت الناقدة كتابها) تتطلبان شيئا مختلفا. والكتاب التقدميون من أمثال «شوينكا» واعون بضرورة الوقوف في وجه هذه اللاإنسانية السوداء ومن يمثلونها، وبالحاجة الملحة إلى تبني روح انتقائية في التعامل مع الثقافة الوطنية، تأخذ منها وتستبعد وتضيف، وذلك وعيا بأن الثقافة في النهاية جسد حي نام ومتطور، كتاريخ كل شعب، وأن تجارب الحاضر لا بد وأن تنعكس بأشكال متفاوتة في هذه الثقافة. وإذا كان الفنان العظيم في أي مكان هو ضمير مجتمعه وأذنه وعين الرؤية فيه، فإن هذا الدور بالنسبة للفنان الأفريقي دور قديم اضطلع به رواة الملاحم وصانعو الأقنعة وغيرهم من الفنانين في المجتمعات التقليدية الأفريقية. كان الفنان في تلك الأزمنة خادما للجماعة وسيدا بينها يواكب حياتها ليقوم باستمرار بالإيفاء بالمتجدد من حاجاتها. ويتشبث الكاتب في غرب أفريقيا بصورة الفنان في تراثه ويستلهمه. ويكتب «شوينكا»: «عندما تموت الآلهة - أي تتحطم - يُستدعى النحات فتدب الحياة في إله جديد يستبعد القديم، يلقى به إلى الغابة حيث يتحلل ويأكله النمل الأبيض. ويضفي على الجديد صفات القديم ذاتها، وربما اكتسب صفات أخرى جديدة. في مجال الأدب يلعب الكاتب دورا مماثلا في إبطال مفعول القديم إذ يلعب دور النمل الأبيض، إما بتجاهل الإله القديم أو بخلق آلهة جديدة”.

لقد كان (التابع ينهض) هو الشعلة لإضاءة الطريق للعديد من الأوراق والمراجعات للأدب الأفريقي، وخاصة أعمال تشينوا آتشيبي. كما اتخذته بعض الأطروحات الأكاديمية مرجعاً، على سبيل المثال "روايات تشينوا آتشيبي:" صورة لمجتمع ما قبل وما بعد الاستعمار، أطروحة ماجستير قدمتها الباحثة المصرية منى برنس، التي اعتبرت بطل الرواية "أوكونكو رجلا موسوما" بالحلم والخوف، الحلم بأن يصبح رجلاً عظيمًا في العشيرة، والخوف من أن يصبح ضعيفًا أو يُعتقد أنه ضعيف فيفشل مثل أبيه. في الرواية كلها، يبدو الخوف عاطفة قوية تدفعه إلى العمل. إحدى الوظائف المهمة للفصل الافتتاحي في هذه الرواية هي تجاور شخصيات كل من الأب أونوكا والابن أوكونكو، وكيف كان لشخصية الأب التأثير الأكثر سوءًا على الابن ". ومع قدوم الرجل الأبيض، بدأت الأمور تتغير بشكل أسرع، الناس والعادات، باستثناء أوكونكو. لم يتغير خوف أوكونكو وحلمه أبدًا. وسيحارب أي شيء وأي قوة تمنعه من تحقيق هذه الغاية. مع العلم أنه فقد منصبه السابق بين قومه خلال السنوات السبع التي قضاها في المنفى، قرر أوكونكو استعادة ما فقده وإعادة بناء حلمه.

أخيرا، تبقى مسألة الشكل الروائي للإبداع الأفريقي، وأرى أن (الأشياء تتداعى) تمثل عزفا على أشكال غير أوربية للسرد الروائي، وربما هي أقرب إلى إطار الحكايات في ألف ليلة وليلة، ففي كل فصل حكاية منفصلة ومتصلة، يمكن أن تستمر لألف شيء وشيء، تتداعى وتنهض من جديد، لترسم ملحمة أفريقية قائمة بذاتها.

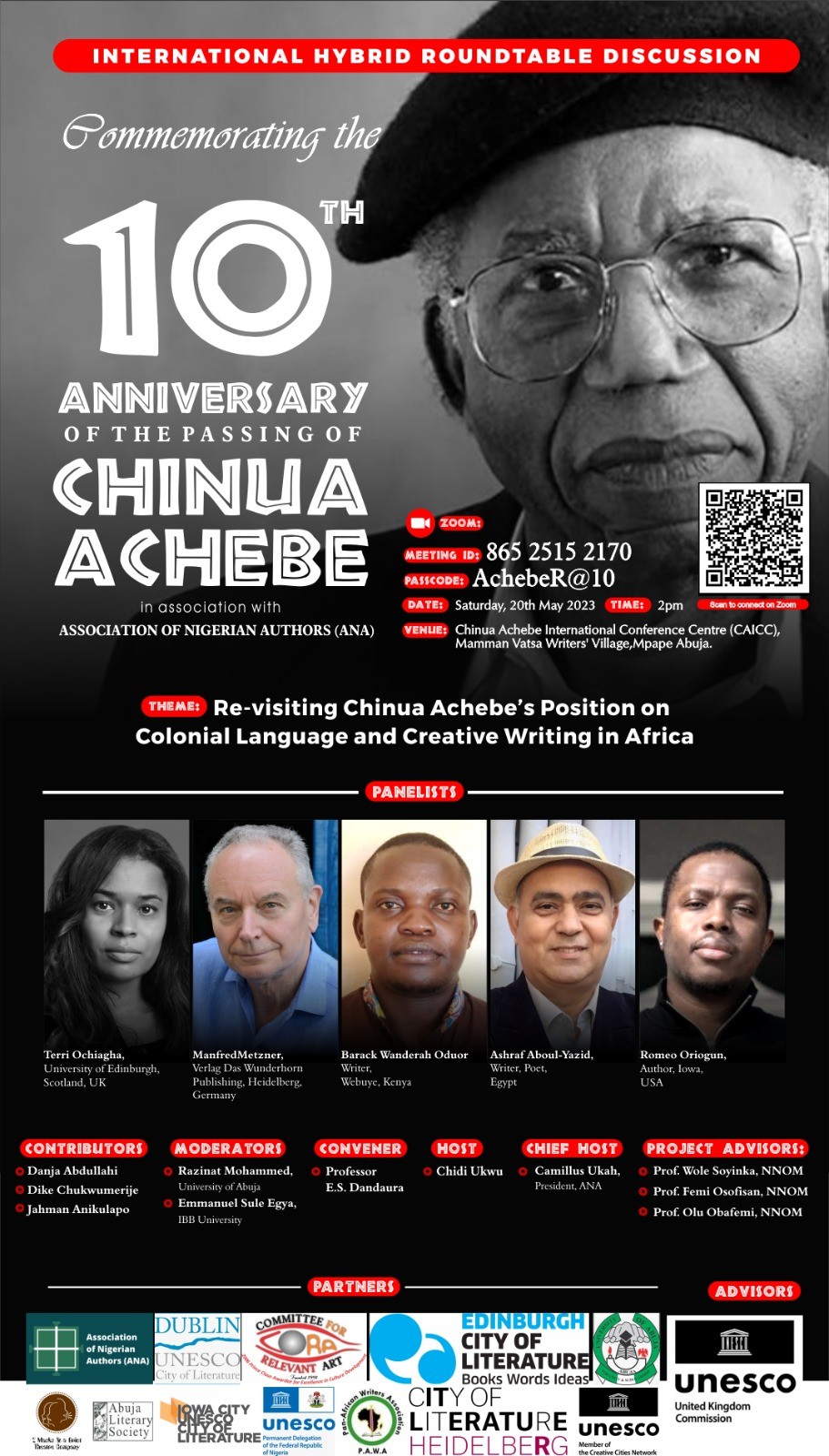

الصورة الأولى

د. رضوى عاشور بين ـشينوا آتشيبي وأشرف أبو اليزيد

الصورة الثانية

ملصق الندوة التي احتفت بالذكرى العاشرة لرحيل الروائي النيجيري تشينوا آتشيبي

التعليقات